- Accueil

- Actualités des échecs

- Le CEN a lu

Inscriptions: bibliotheque.cen44@pper44.fr

Inscriptions: bibliotheque.cen44@pper44.fr

Consultation et réservation: https://cen44.librarika.com

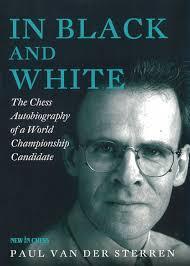

In Black and White, the chess autobiography of a world champion Candidate.

Paul Van der Sterren. Editions new In chess

C’est un livre qui a été annoncé partout comme un événement. Je n’irai pas quatre chemins, j’ai adoré. Mais m’étant promis d’en faire un résumé, j’ai essayé de comprendre en quoi ce livre est remarquable, au milieu des centaines d’autres livres d’Echecs, et de dizaines d’autobiographies.

C’est un livre qui a été annoncé partout comme un événement. Je n’irai pas quatre chemins, j’ai adoré. Mais m’étant promis d’en faire un résumé, j’ai essayé de comprendre en quoi ce livre est remarquable, au milieu des centaines d’autres livres d’Echecs, et de dizaines d’autobiographies.

Il n’est pas injurieux de dire que la renommée de Paul Van der Sterren n’a jamais été phénoménale. C’est un GMI néerlandais né en 1956, qui a pâti de la comparaison avec les autres grands noms de l’école hollandaise de son époque, tels Jan Timman ou John van der Wiel.

Et d’ailleurs il ne cherche pas à se comparer. D’une façon assez remarquable, il commente dans son livre presqu’autant de défaites que de victoires. Il le dit lui-même, « j’aurais aimé faire un livre qui ne soit pas chronologique avec la description de tournois, de victoires et de défaites ». Et pourtant c’est ce qu’il fait, chaque chapitre étant une année.

Il ne faut pas non plus chercher dans ce livre un outil pour progresser aux Echecs. Il cite ses parties avec peu de commentaires, aucune vérification par un module. Il se caractérise comme un expert des ouvertures, sur lesquelles il a beaucoup travaillé, mais vous n’y trouverez que l’avancée des travaux en son temps, même dans le gambit dame avec les noirs qui a été sa grande passion, au fur et à mesure des parties citées.

Il ne dresse pas non plus un portrait affuté et drôle des Echecs de son temps comme peut le faire son contemporain et hollandais d’adoption Genna Sosonko dans ses multiples livres.

Aucune remarque acerbe, peu d’anecdotes, il parle surtout des gens qu’il aime, et peu des autres (notamment J.Timman dont on ne voit que l’ombre qui plane sur lui.)

Alors qu’est-ce qui fait de ce livre un ouvrage que je n’ai pas lâché jusqu’à la 750ème page ?

D’abord on est bien attiré par le titre. Candidat au titre mondial ça promet du haut niveau et on attend qu’il déploie ses ailes pour rivaliser avec Karpov et Kasparov. D’où un certain niveau de suspens, surtout qu’il raconte plutôt ses déboires, les tournois ratés, la difficulté d’atteindre le niveau MI puis GMI. Rien ne le prédestinait à briller à ce niveau, et d’ailleurs on finit par comprendre qu’il n’a eu que deux années fastes où il a pu passer le niveau de son interzonal.

Il adore les Echecs, les travaille intensément, notamment pour les éditeurs hollandais, mais peine, lutte avec lui-même, avec les jeunes qui montent et le dépassent, avec les plus vieux qui résistent et lui barrent la plupart des titres hollandais.

Il n’est pas avare de décrire ses erreurs, son moral qui flanche souvent, sa lutte contre la dépression, sa découverte de la méditation et d’une certaine sagesse orientale, qui lui permettra de se détacher des échecs quand son niveau baisse.

Il y a aussi dans ce livre beaucoup de bienveillance, envers ses proches, sa femme, elle-même championne d’Echecs, ses partenaires d’entraînement, ses rivaux, les organisateurs de tournoi. On découvre la vie d’un champion qui vit essentiellement des échecs, sans donner de cours, via son travail de journaliste, les sponsors de ses équipes, et des gains de tournois.

On est face à un joueur laborieux, qui nous ressemble peut-être un peu.

On vibre pour lui, on s’émerveille de sa résilience, on imagine que tout ce qu’il met en place va enfin fonctionner, mais l’embellie sera courte, et la défaite en 1/8 de finale des candidats face au jeune Gata Kamsky est cruelle.

Je vous recommande cet ouvrage comme un livre de chevet, à l’opposé des multiples « mes meilleures parties » , comme la description de chemin de vie assez lumineux, bienveillant, et tout compte fait assez heureux, d’un joueur d’Echecs et d’un homme attachant.

Thierry Généreau

L'échiquier, Jean-Philippe Toussaint, Ed. de Minuit , 2023

Désarçonné par le confinement, l’auteur s’engage dans deux projets qui sont réunis dans ce livre : entreprendre un « journal de confinement », qui vire plus à l’introspection tant personnelle qu’artistique et la reprise d’une vieille idée : traduire le « Le joueur d’échec » de Stephan Zweig. Se faisant, Toussaint se replonge dans l’univers échiquéen qu’il avait découvert dans sa jeunesse. Ses souvenirs s’entremêlent alors avec ses réflexions actuelles.

Désarçonné par le confinement, l’auteur s’engage dans deux projets qui sont réunis dans ce livre : entreprendre un « journal de confinement », qui vire plus à l’introspection tant personnelle qu’artistique et la reprise d’une vieille idée : traduire le « Le joueur d’échec » de Stephan Zweig. Se faisant, Toussaint se replonge dans l’univers échiquéen qu’il avait découvert dans sa jeunesse. Ses souvenirs s’entremêlent alors avec ses réflexions actuelles.

Le livre est principalement un vagabondage autour du processus créatif littéraire, du rôle de la mémoire, une sorte d’autobiographie éclatée ; de nombreux souvenirs sans liens directs les uns avec les autres. L’ouvrage se décompose en 64 chapitres, à l’image des cases d’un échiquier, mais cet artifice se réduit ici à sa plus simple expression. Il reprend l’idée de Nabokov de la comparaison entre composition littéraire et de problèmes d’échecs, la réalité aidée par la fiction. Tout ceci forme un mélange pas inintéressant si l’on aime les questionnements sur l’écriture, l’exercice de traduction mais aussi les legs des parents aux enfants, comment les relations amicales et amoureuses se transforment au fil du temps…

Et les échecs dans tout ça ? Ils sont en fait réduits à la portion congrue. On soulignera tout de même que Toussaint, contrairement à de nombreux écrivains, est un vrai amateur et connaisseur du jeu. Il ne parle pas ici des échecs de manière symbolique ou métaphorique, comme dans sa première nouvelle. En cela sa traduction de Zweig se heurte à de nombreuses erreurs techniques du texte d’origine, qu’il discute. Au delà de ça il s’agit surtout de réminiscences, certaines amusantes de ses rencontres avec Arthur Yusupov et Viktor Korchnoi. Il parle longuement de sa relation avec son père au travers du jeu, qui s’inscrit dans ce qui semble être un trope commun à de nombreux joueurs : le père qui apprend au fils et son incapacité à admettre que l’élève dépasse le maître ; les échecs comme intermédiaire dans les relations humaines. Tout cela est assez bien traité, pour peu qu’on apprécie cette dimension du jeu. Une bonne partie de la fin est consacrée à son amitié ambivalente avec le maître Gilles Andruet, qui connut une fin tragique et sordide, histoire traitée ici avec pudeur et élégance.

Le livre se lit bien et est plaisant si l’on aime les pensées qui papillonnent, mais malheureusement pour ce qui nous concerne, les échecs n’y ont qu’une part mineure.

Joseph Pautet

La Diagonale Alekhine, Arthur Larrue, Gallimard, 2021

En 1940, dans le paquebot, puis le train, qui le ramènent de Buenos-Aires dans une France en guerre via Lisbonne, Alekhine navigue entre souvenirs récents et anciens de sa carrière de joueur. Il discute avec sa quatrième femme, dont il subit clairement l’ascendant, pour ne pas dire la domination, et la dépendance financière, de son avenir proche dans l’armée française.

Après la défaite, il vit en Normandie dans le château de Saint-Aubin, appartenant à son épouse et réquisitionné par la Wehrmacht comme hôpital militaire. Il y reçoit un ancien adversaire échiquéen allemand qui, apprenant qu’il était resté dans la France vaincue, lui demande de produire des analyses échiquéennes antisémites. Un rendez-vous à Paris avec un officier SS glaçant achève de le faire rentrer dans un jeu trouble, dangereux et déshonorant qui le marque d’une tâche indélébile.

Avis

Ce roman, car il faut bien insister sur ce point tant il est référencé et donne à bien des égard l’impression d’une biographie partielle, ne m’a pas convaincu. Se concentrant sur les années 1940-1946, soit les années controversées du champion, il puise dans le trouble de ces années et le caractère moralement insoutenable des publications d’Alekhine en 1941 un carburant facile, utilisé de manière parfois douteuse.

En effet, ces textes, écrits à une époque où soviétiques et nazis étaient non-seulement en paix, mais avaient en plus un accord d’expulsion des opposants réfugiés chez eux dans leur pays d’origine, sont abordés de manière un peu légère. Alekhine reçoit un ancien adversaire qui lui fait un chantage à la petite semaine autour d’un courrier dans lequel Alekhine cherche à fuir vers le Portugal lors de la débâcle, et le champion accepte de servir le Reich qui, en retour, lui offre sa protection face à d’hypothétiques tueurs de Staline. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Alekhine n’a pas beaucoup résisté ni cherché d’échappatoires. Or cette dimension est au cœur de la controverse historique sur le champion. Ses détracteurs le considèrent comme un suppôt du nazisme, alors que lui affirme avoir écrit sous influence, sans avoir le choix. Les travaux d’historiens ne semblent pas encore avoir apporté de réponse définitive sur la réalité des intentions d’Alekhine, et peut-être ne trouveront-ils jamais le fin mot de l’Histoire. Dans ces conditions, l’art du roman est très compliqué puisqu’il diffuse l’image soit d’un salaud, soit d’une personne qui, à l’instar de millions d’autres, a survécu comme elle a pu. Je me serais attendu pour ma part à plus de nuance, et surtout un développement plus poussé et plus fin du combat intérieur qui pouvait agiter le champion. L’intervention facile de fantômes qui émergent de ses brumes éthyliques est ainsi une pirouette facile qui arrive finalement comme un cheveu sur la soupe.

Par ailleurs, ce roman combine des personnages parfois improbables, juxtaposés, qui ne sont là que pour avoir une convergence de trajectoires conduisant à Estoril en 1946, afin de donner du corps au caractère très douteux de l’accident mortel du champion. Pourquoi pas ? L’inconvénient de ce procédé, c’est que l’on passe beaucoup de temps sur des intrigues secondaires qui nous montrent un tueur soviétique tuant, un résistant qui résiste (fort mal d’ailleurs), un officier SS sadomaso ne parlant que de mort, un espion portugais qui espionne… et pendant ce temps, Alekhine joue des tournois sans intérêt, boit comme un trou, se goinfre le cas échéant et voit des fantômes, alors que des joueurs et compositeurs fameux, Spielmann, Rubinstein et Przepiorka, sont victimes directes ou indirectes de l’antisémitisme. Le cœur du sujet est finalement traité un peu à la va-vite, et c’est bien dommage.

C’est ce traitement léger qui gâche un peu, à mon sens, la lecture agréable du texte qui nous emmène – car sur la forme, on a envie de tourner les pages, même si l’on connait bien l’histoire d’Alekhine et donc la fin. Au point final, je me dis que ce roman, qui aurait pu aisément jouer sur une dimension psychologique fine à la fois d’Alekhine et du joueur d’échec, ne m’a non seulement ouvert aucune perspective par rapport à ce que je connais du personnage, mais en plus en livre une image appauvrie, voire caricaturale.

Jacques Fache

Mikhail Botvinnik Smylsov Botvinnik Three World Chess championship matches : 1954, 1957, 1958. Ed. New In Chess, 2009.

Mikhail Botvinnik Smylsov Botvinnik Three World Chess championship matches : 1954, 1957, 1958. Ed. New In Chess, 2009.

Y a-t-il eu une école soviétique des Échecs ? Cela reste un sujet débattu, notamment par les joueurs russes actuels qui soulignent les chemins indépendants qu’ils empruntent pour arriver (encore) au top niveau. Les anciens joueurs soviétiques de l’époque sont peu prolixes sur le sujet (ou alors déjà morts). C’était dans tous les cas un sujet assez tabou, et les joueurs d’Echecs comme tous les citoyens soviétiques, devaient marcher droit et respecter les consignes venues d’en haut. Leur monde semblait assez irréel, entre la peur des sanctions en cas de mauvais résultats et la récompense ultime : le droit d’aller jouer un tournoi hors de Russie. J’incite les lecteurs à se plonger avec jubilation sur les livres de Genna Sosonko qui retrace cette époque qu’il a bien connu, avant d’émigrer à l’Ouest.

Y a-t-il eu une domination soviétique du jeu d’Echecs ? Certainement. Pour preuve tous les champions du monde ont été soviétiques, entre 1948 et 1972. Alexandre Alekhine, qui était champion du monde précédemment, était plus un Russe qu’un vrai soviétique, même si des tentatives de récupération posthume de sa mémoire ont été menées par Moscou.

Cette domination, de même que l’image du chef-patriarche de l’école soviétique des échecs s’incarne surtout dans un homme : Mikhail Botvinnik (1911-1995). Il a été champion du monde entre 1948 et 1963, prenant le titre lors d’un tournoi des candidats provoqué par le décès d’Alekhine, et le perdant contre Tigran Petrosian, de 18 ans son cadet. Botvinnik a été le maître de nombreux jeunes joueurs, le plus prestigieux étant Garry Kasparov.

Cette longue domination n’a pas été sans péripéties. Ce champion du monde pendant 15 ans n’a en fait jamais gagné un championnat du monde en tant que champion. En 1951 il fait nul contre David Bronstein, puis en 1954 contre Vassily Smyslov. Il perd contre Smylsov en 1957 mais gagne le match revanche (qu’il joue comme challenger) en 1958. Il perdra ensuite contre Mikhail Tal en 1960 et gagnera à nouveau le match revanche l’année suivante.

Il est coutume de dire que les résultats des parties entre soviétiques allaient toujours dans l’intérêt de l’école soviétique des échecs, jusqu’à des accusations de triche pure et simple comme celles proférées par Bobby Fischer. David Bronstein laissera planer le doute sur les pressions qu’il a subies en 1951 pour ne pas gagner contre M Botvinnik.

Le livre présenté ici, après cette longue introduction, tendrait à refléter le contraire. Les trois matchs entre Botvinnik et Smyslov ont été acharnés, pas de nulle de salon, sauf peut-être à la fin quand le résultat était défini (il se jouait au meilleur des 24 parties).

Ce livre a plusieurs intérêts majeurs. D’abord la description dans le détail des matchs, toutes les parties étant commentées par Botvinnik lui-même, sans aucune complaisance et dans un style très agréable. L’éditeur intervient parfois en notes de bas de page pour rectifier une variante avec l’aide des modules actuels, mais les analyses sont globalement dans leur jus de l’époque. De plus le livre contient les fameux cahiers de préparation de Botvinnik, qui étaient un secret d’état à l’époque. On s’amusera de leur caractère très superficiel par rapport aux analyses des débuts par les GMI d’aujourd’hui.

Une lecture très conseillée donc, pour ce moment d’histoire méconnu des échecs.

Thierry Généreau

Sandor Marai & cie Échec et mat ou le gambit hongrois Ed Cambourakis Mai 2021

Sandor Marai & cie Échec et mat ou le gambit hongrois Ed Cambourakis Mai 2021

Douze nouvelles réparties entre "ouverture, milieu de partie et finale" parcourent la littérature hongroise de 1855 à 1989. Elles font écho à l’importance accordée à ce jeu au quotidien en Hongrie depuis la création du premier cercle créé à Pest en 1830 jusqu'à Judit Polgar.

De la vie et de la mort en somme, comme se plaisent à l’écrire à grand renfort de métaphores les auteurs de cet ouvrage dont la lecture est une invitation à venir explorer ce terrain de jeu des échecs fort bien connu pour... ces imprévus.

Pierric Onillon

Fin de partie, Frank Brady, Forges de Vulcain, 2018 (version poche 10/18)

Fin de partie, Frank Brady, Forges de Vulcain, 2018 (version poche 10/18)

Robert James Fischer, dit Bobby, n’est pas seulement un joueur d’exception. C’est aussi un personnage fascinant sur lequel courent d’autant plus de rumeurs et de contre-vérités qu’il s’est obstiné avec un acharnement rare à passer sous les radars médiatiques à partir de son titre de champion du monde de 1972. Le succès de cette entreprise a ouvert la voie à toutes les histoires, bonnes ou mauvaises.

Je n’ai pas échappé à la règle de la fascination. Certes, j’ai été marqué par les exploits de nombre d’autres grands champions actuels et passés, mais Bobby Fischer tient une place spéciale par ses trouvailles échiquéennes, sa conquête épique du titre, sa disparition brutale de la sphère des 64 cases, sa folie poussée à une extrémité rare. Cette biographie, écrite dans sa version américaine en 2011, peu de temps après le décès du champion (2008), vient à point nommé pour donner du corps à l’insaisissable et l’énigmatique. Frank Brady tient le lecteur en haleine en commençant simplement par la jeunesse du champion, et en suivant un ordre chronologique jusqu’à son absurde disparition.

Au-delà d’un texte qui donne les détails nécessaires à l’histoire, mais ne s’égare pas dans des circonvolutions inutiles, Frank Brady, qui a côtoyé Bobby Fischer à l’adolescence, donne les clés nécessaires à la compréhension d’un personnage complexe. Sans prétendre donner une réponse à tout, car certains aspects du champion resteront à jamais incompréhensibles, il donne du sens et répond à de multiples questions. Comment Fischer a-t-il forgé son jeu ? Quelles personnes ont joué un rôle clé dans son ascension fulgurante ? Quelle était la vraie personnalité de Fischer ? Était-il l’être inculte qu’en ont fait certains journalistes ? D’où vient cette hyper-paranoïa qui a failli le faire renoncer à la quête du titre en 1972, et l’a fait abandonner sans lutter ledit titre en 1975 ? D’où vient son antisémitisme d’autant plus absurde que Fischer venait d’une famille juive ? Qu’est-il réellement devenu entre son titre de 1972 et le match revanche bizarre de 1992 ? Au fil de cette vie qui se déroule, le lecteur découvre un être fragile, n’ayant de cesse que se forger des boucliers pour affronter ce qui n’était pas toujours que des moulins à vent.

Cette biographie possède plusieurs qualités notables. Malgré l’admiration que l’on sent sous la plume de Frank Brady, il ne cède jamais à la tentation hagiographique pas plus qu’au sensationnalisme facile que pouvaient lui offrir bien des détails méconnus de la vie de Fischer. Il n’esquive donc pas les difficultés et les facettes les plus sombres de son personnage. Ensuite, il se centre sur l’homme bien plus que sur le champion et donne ainsi à comprendre. Amis des coups d’extra-terrestres de Bobby, passez votre chemin ! Pas de plongée dans les parties les plus brillantes ou les plus tendues, mais tous les éléments pour comprendre, ou tenter de le faire tant Fischer pouvait être déroutant, ce qui traversait son esprit et les lignes structurantes de son personnage.

A lire par tous ceux qui veulent connaître ce champion hors du commun, ainsi que tous ceux qui pensent déjà tout connaître de son histoire.

Jacques Fache

La vie rêvée du joueur d’échec, Denis Grozdanovitch, Grasset, 2021

La vie rêvée du joueur d’échec, Denis Grozdanovitch, Grasset, 2021

Attention, OVNI ! Cet ouvrage représente un essai sur le jeu d’échec, mais n’est pas structuré comme un essai classique. En effet, si, à la fin de la lecture, l’idée directrice est claire, le chemin pour y parvenir est méandreux.

Mais commençons par le commencement. Le sujet de cette réflexion porte sur l’interaction entre le jeu d’échec, la notion plus générale de jeu, les hommes qui le pratiquent et la vie, que ce soit à l’échelle de l’individu ou de la société. Comment trouver une juste voie pour pratiquer avec passion sans pour autant tomber dans une dépendance parfois mortifère, et dans tous les cas, destructrice ? Quel sens social et culturel prêter à un jeu qui, pour nombre de ses pratiquants, est bien plus qu’un jeu ? Comment parvenir au bonheur d’une pratique en évitant les excès du plaisir ?

Cette dernière phrase résume bien le jeu avec les mots et les situations qu’effectue l’auteur pour partir apparemment dans toutes les directions mais en réalité se raccrocher à une logique forte. Le lecteur passe tour à tour de l’expérience personnelle de Denis Grozdanovitch, qui a flirté avec la dépendance lui permettant un recul incisif sur le microcosme des cercles d’échecs, aux histoires petites et grandes de joueurs reconnus, en effectuant des détours par la littérature (Nabokov et Zweig notamment), la philosophie (Bergson, Platon, Socrate, Berkeley…), la poésie (Valery…), l’histoire (Huizinga…), les mathématiques et la logique (Gödel), et même la physique quantique… Si si ! Je vous assure ! L’auteur parvient à coupler sa réflexion sur le jeu avec le principe d’Heisenberg par exemple, me permettant au passage de corriger certaines imprécisions dans mes connaissances. Quand sont convoqués à la rescousse Einstein ou Gödel, je m’incline et tente de suivre (pas toujours évident je dois l’avouer. Mais c’est là un avis sans doute très personnel).

L’essai est riche, et alterne des passages parfois un peu pointus pour le non-philosophe avec des pointes d’humour qui jalonnent l’ensemble du texte. Deux d’entre elles, histoire de donner l’ambiance. « Une partie d’échecs se divise en trois étapes : la première, où vous espérez avoir l’avantage, la deuxième où vous croyez avoir l’avantage, et la troisième où vous prenez conscience que vous êtes en train de perdre » (Xavier Tartacover, cité p.31). Ou encore « Peu d’hommes savent penser mais tous tiennent absolument à avoir une opinion. » (George Berkeley, cité p.36).

Ce qui est remarquable et fait l’intérêt de cet ouvrage, c’est à mon sens sa capacité non pas à juxtaposer des références et construire un monument de plus à la gloire de la cuistrerie, mais à tisser un lien cohérent entre des auteurs et des réflexions qui n’en ont apparemment pas. Denis Grozdanovitch construit ainsi un édifice intellectuel intéressant qui ouvre des horizons de réflexion et de méditation qu’il ne tient qu’au lecteur d’emprunter et de poursuivre.

Jacques Fache

Date de dernière mise à jour : 26/01/2025